【研究亮点】杨志明研究组-CEE:喜马拉雅-西藏造山带之下的碳酸盐质和硅酸盐质交代地幔

地幔交代作用通常可以为区域内的地球动力学过程和壳幔演化作用提供重要信息。尤其是对于碰撞造山带内的地幔交代作用的系统解析,可以恢复洋壳俯冲之后的壳幔物质循环、地幔富集作用以及与之相关的后碰撞成矿机制。横贯欧亚大陆、延伸超过1.5万公里的阿尔卑斯-喜马拉雅造山带,为地表最大的陆陆碰撞构造系统。该造山带内后碰撞阶段产出的幔源超钾质岩,因其极端富集的不相容元素和放射性同位素特征,被学界普遍认为是经俯冲流体/熔体交代改造的岩石圈地幔部分熔融的产物,可以作为记录碰撞造山带深部地幔演化史的重要窗口。然而,关于这种极端地球化学富集的起源,长期以来存在一个核心争议:它究竟是继承自地幔源区的古老交代事件,还是主要归因于岩浆在上升过程中与地壳物质的相互作用?

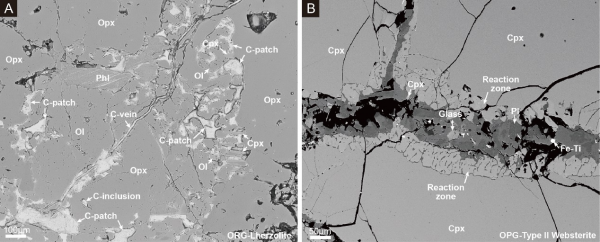

图1. A: ORG地幔包体中的碳酸盐质脉体;B:OPG地幔包体中的硅质脉体

为破解碰撞造山带内的地幔交代与富集机制,我所杨志明研究组在前期工作(Li et al., 2020, Geology; 2021, Journal of Petrology; Yang et al., 2025, Science Advances)的基础之上,直接针对藏南超钾质岩中所携带的地幔包体展开综合性研究。该研究通过对地幔包体的精细的岩相学观察、全岩及矿物原位分析,识别出碳酸盐质和硅酸盐质两种截然不同的地幔交代作用类型。研究发现在富橄榄石租的包体(ORG)中发育的碳酸盐脉网(图1A),呈现出典型的熔体-矿物反应结构,并伴随单斜辉石的低Ti/Eu比值等地球化学特征(图2A),清晰指示了富流体碳酸盐熔体的渗透交代;而在贫橄榄石组的包体(OPG)中,则发现了硅酸盐脉体(图1B),其与矿物的反应边结构和相应单斜辉石的高Ti/Eu比值(图2A),则明确记录了硅酸盐熔体的交代过程。尤为关键的是,研究发现地幔包体中橄榄石和单斜辉石的多种不相容元素含量显著高于演化程度更高的宿主岩斑晶,这一与经典结晶分异模型完全悖逆的现象,直接证实了观察到的地球化学富集特征在超钾质岩浆形成之前就已形成于地幔源区,后续的岩浆过程仅可能对其进行修饰而非主要诱因。

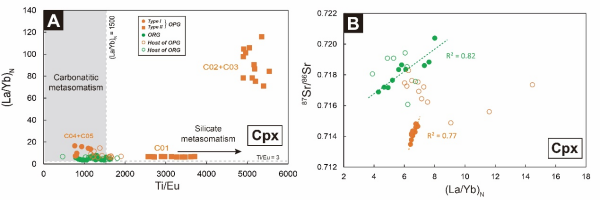

图2. A: 地幔包体中单斜辉石(Cpx)Ti/Eu vs. (La/Yb)N交代类型判别图;

B:地幔包体中单斜辉石(La/Yb)N vs. 87Sr/86Sr

此外,该研究将微观的矿物学、地球化学记录与宏观的深部地球动力学过程联系起来,揭示了印度大陆板块俯冲物质的深部再循环是驱动后碰撞阶段青藏高原岩石圈地幔发生强烈交代富集的根本原因。全岩与矿物原位Sr-Nd同位素组成与(La/Yb)N等比值间的显著相关性(图2B),以及部分辉石岩捕虏体中单斜辉石所显示的极高(La/Yb)N、Sr/Y比值和极低的Nb、Ta含量,共同指示其源区存在一个经历过石榴石与金红石分异的深部地壳端元。结合地幔包体普遍具有的俯冲带地球化学特征和异常高的锂含量,该深部端元最合理的源区被认为是北向俯冲的印度大陆地壳物质。这一认识与区域地球物理探测揭示的印度地壳深俯冲图像,以及碰撞前后岩浆岩同位素组成显著富集的演化趋势高度吻合,从而构建起一个从特提斯洋俯冲消亡到印度-欧亚大陆剧烈碰撞,再到大陆地壳物质深俯冲-折返-交代上覆地幔的完整深部物质循环演化过程,深化了对全球碰撞造山系统内部壳幔相互作用机制的理解。

本研究得到国家重点研发计划(项目号2022YFC2903304)资助,研究成果近期在线发表在Nature旗下期刊《Communications Earth & Environment》上(Li, W. K., Yang, Z. M.*, Zajacz Z., Zhou, L. M., and Hou, Z. Q., 2025. Carbonate- and silicate-metasomatized mantle beneath Himalayan-Tibetan orogenic belt, Communications Earth & Environment, v. 6, article number: 814.),已毕业博士生李炜恺(现为南方科技大学副研究员)为第一作者,杨志明研究员为通讯作者。

原文链接:https:// doi: 10.1038/s43247-025-02778-0。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号